Le surpoids et la discrimination au travail

Pierre Bourdieu montre en 1979 dans La Distinction que nos goûts et nos styles de vie sont déterminés par notre position sociale. Aller au musée, au théâtre, à l'opéra, etc... est largement un fait des classes dominantes. Et si chacun peut pratiquer un sport, les statistiques font apparaître que tout le monde ne s'oriente pas vers le même : le tennis est plus destiné aux classes supérieures. Les classes moyennes se tournent plutôt vers la natation et les classes populaires vers le football. La Distinction montre que l'on retrouve ce système de différences dans tous les domaines : que ce soit l’habillement, l’alimentation, les lectures et même les bonnes manières.

Il approfondit également le concept “d’habitus”proposé par Mauss et le définit comme:

C’est-à-dire l’ensemble des principes, valeurs incorporés par l’individu: que ce soit la manière, de penser et d’agir. Et cela guide nos choix inconsciemment. L'habitus est aussi ce qui fait que nous parvenons à lire les pratiques des autres comme des signes de leur position sociale.

Lebreton va appronfondir l’idée de Bourdieu en disant qu’il existe aussi un “habitus” corporel. Il dit dans La sociologie du corps : “La culture corporelle d’un groupe, ses « techniques du corps » font partie d’un ensemble plus vaste de pratiques et d’attitudes qui expriment des distinctions symboliques.” Ainsi, la manière de manger, de définir son corps fait aussi partie de “l’habitus”.

Il explique également que “Les relations entre classes sociales mettent en œuvre la formation d’un ordre social par une politique du corps.”

Ainsi, cause des habitudes culturelles, nous sommes en mesure de comprendre que l’obésité touche davantage les classes modestes que les classes supérieures. Cela s’explique par faute de temps et de moyens qui différencie les différentes classes sociales. Ainsi, un bourgeois ne « tient » pas son corps de la même manière qu'un ouvrier.

On imagine que ce phénomène a lieu du fait que les bourgeois valorisent la qualité de la nourriture alors que les classes moyennes, favorisent la quantité. On prend donc davantage de poids au bas de la pyramide sociale qu’à son sommet. C’est ce qu’explique Jean-Marc Rinaldi lorsqu’il dit : “ Différentes recherches montrent qu’il existe une distribution sociale du goût. Les classes modestes ont une autre approche de la nourriture que les gens aisés. Elles ont en effet tendance à valoriser davantage la quantité et le rendement énergétique que les critères gustatifs.”

De plus, “les personnes qui occupent des places importantes disposent de ressources supplémentaires en terme d’éducation, de moyens financiers plus importants et accordent davantage d’importance à leur image.”

Il faut savoir qu'en France, la corpulence des hommes et des femmes a fortement augmenté depuis les années 1990. Cette évolution concerne toute tranche d’âge sans particulière distinction. Toutefois ce processus n'a pas touché également tous les groupes sociaux. L’obésité n’est pas seulement une maladie; il s’agit également d’un phénomène social (c’est à dire les comportements des individus en tant que membres d’un corps soical). Pour certaines personnes il s’agit d’une question individuelle où seul l’obèse est concerné. Ce n’est pas réellement le cas car on remarque qu’entre 1997 et 2012 le pourcentage de francais affichant un indice de masse corporel supérieur à 30 a quasiment doublé.

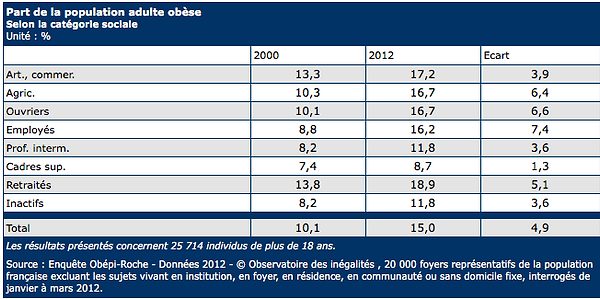

Cela signifie que la société a évolué. Les chiffres le prouvent aussi. En effet à l’aide de plusieurs études il est prouvé que le poids est un réel marqueur social, en particulier lorsqu’il s’agit de surpoids. D’abord les catégories socio-professionnelles sont révélatrices de ce phénomène social. Même si la part à augmenté dans toutes les catégories l’écart est bien plus réduit chez les catégories supérieures (1,3%) que chez les employés (7,4%) ou chez les ouvriers (6,6%). Les catégories sociales modestes sont donc de plus en plus touchées par l’obésité.

De plus, en lien avec la catégorie sociale on retrouve le revenu net mensuel. Comme on peut l’observer sur le graphique, malgré quelques exceptions le taux d’obésité a tendance à se réduire lorsque le revenu net est élevé. Il est en effet très fort lorsque le revenu net mensuel est inférieur à 900 euros ( plus de 25%) tandis qu’il est plus faible lorsque le foyer touche plus de 5000 euros par mois (7,5%).

Encore une fois le niveau d’études est déterminant de la part de personnes obèses en France. On remarque que la prévalence d’obésité est trois fois plus élevée chez la population la moins instruite qui correspond au niveau d’école primaire (24,5%) que chez la population ayant suivi des plus longues études, diplômée d’un troisième cycle d’études supérieures (7,3%).

Or, ce qu’il faut savoir c’est que le niveau de diplôme participe fortement dans la détermination des pratiques alimentaires. Selon une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie :

« Les plus diplômés sont ceux qui ont l’alimentation la plus saine (plus de fruits et légumes, des apports plus élevés en nutriments des meilleurs indices alimentaires…) parce que ce sont ceux qui s’intéressent le plus aux liens entre nutrition et santé». Le lien est alors plus visible: la population la moins instruite est pour la plupart du temps la population la plus pauvre et donc celle pour laquelle l’alimentation est une issue mineure.

De plus, parmi les régions en France, le Nord Pas de Calais est la région la plus touchée. Entre 1997 et 2012, la prévalence de l’obésité a augmenté de 61,5%. Si cette région est particulièrement touchée c’est qu’elle est une région post-industrielle en reconversion. La population connaît des difficultés et le taux de pauvreté est plus important dans le Nord Pas de Calais. Comme expliqué précédemment, l’habitus de Bourdieu est le phénomène qui peut expliquer cette forte prévalence. En effet, dans le Nord Pas de Calais, les obèses étaient recrutés en priorité car ils étaient capables de réaliser des travaux de forces contrairement aux plus maigres. Les générations qui ont suivi et qui suivent sont plus à même de devenir obèses à leur tour, en suivant les mêmes habitudes alimentaires ou autre.

.

Toutes ces études nous prouvent que le corps et particulièrement l'obésité est un véritable reflet du milieu social. La majorité des personnes obèses en 2012 est issue de classe sociale modeste. Comment savoir alors si l'apparence des personnes en surpoids est un facteur majeur de discrimination au travail ou si c'est leur catégorie sociale qui les marginalise de la société particulièrement au travail?

Source étude Obepi 2012

“L’habitus est le produit du travail d’inculcation et d’appropriation nécessaire pour que ces produits de l’histoire collective que sont les structures objectives (e. g. de la langue, de l’économie, etc.) parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans tous les organismes (que l’on peut, si l’on veut, appeler individus) durablement soumis aux mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d’existences”.

« la place que l’on occupe dans la société conditionne le type de rapport que l’on entretient avec son corps et détermine grandement les usages, notamment sportifs, que l’on en fait » (C.Pociello, La force, l’énergie, la grâce et les réflexes, in Pociello, C (dir.), Sport et société, Vigot, 1981)